企業や組織が新しいシステムを導入したり、業務の一部を外部ベンダーに委託したりする際には、いきなり契約や見積もりの段階に進むことはほとんどありません。要件を明確にし、候補となるベンダーの情報を収集し、提案内容を比較検討したうえで、最終的に契約条件を決定するという一連の手順を踏むのが一般的です。

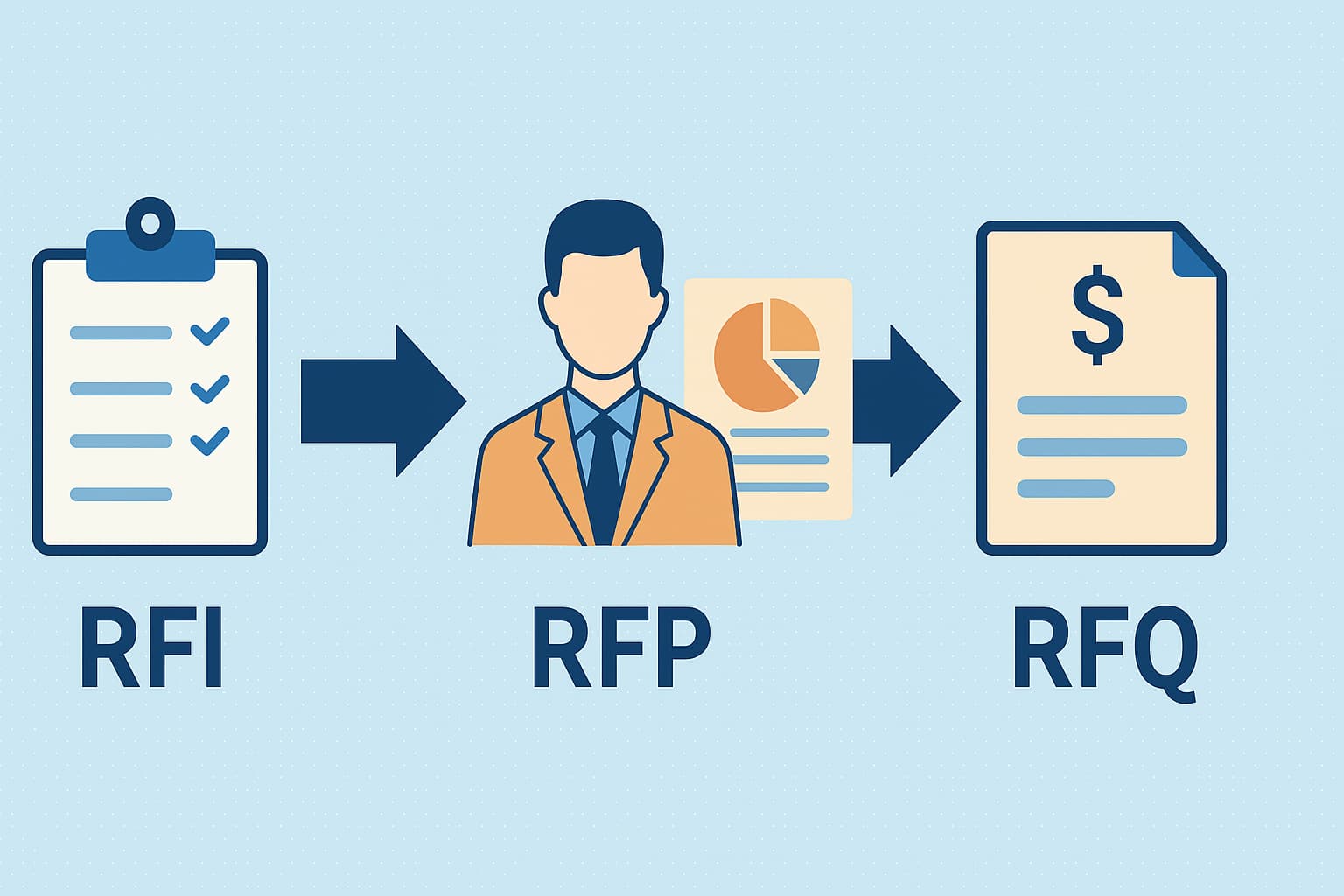

このような調達プロセスにおいて用いられる代表的な文書が、RFI(Request for Information)、RFP(Request for Proposal)、RFQ(Request for Quotation)の3種類です。これらはいずれも英語の略称であり、それぞれの段階で異なる目的と役割を持っています。

RFIは「情報提供依頼書」と呼ばれ、ベンダーや製品の一般的な情報を収集するための文書です。RFPは「提案依頼書」で、要件に基づいた具体的な提案を求める際に使用されます。そしてRFQは「見積依頼書」で、価格や納期などの条件を比較検討する最終段階で用いられます。

本記事では、これら3つの文書の意味と位置づけを整理し、IT調達の流れの中でどのように活用されているのかを解説します。

IT調達プロセスの全体像

企業が情報システムを導入したり、外部の事業者に業務を委託したりする際には、目的や要件を整理し、複数のベンダーから提案や見積を受けて最適な相手を選定する必要があります。この一連の流れを一般的に「IT調達プロセス」と呼びます。

IT調達のプロセスは、主に次のような段階で構成されています。

まず、現状の課題やニーズを明確化し、市場にどのような技術やサービスが存在するのかを把握します。ここで使用されるのがRFI(Request for Information:情報提供依頼書)です。ベンダーから幅広く情報を収集し、自社にとって適した方向性を検討する段階にあたります。

次に、収集した情報をもとに要件を整理し、実際に提案を依頼するフェーズに進みます。このとき用いられるのがRFP(Request for Proposal:提案依頼書)です。RFPでは、実現したい要件や評価基準を明確に示し、複数のベンダーから具体的な提案を受け、内容や条件を比較します。

そして、候補が絞られた段階で、最終的な価格や納期、契約条件を確認するためにRFQ(Request for Quotation:見積依頼書)を発行します。RFQは、提案内容を前提とした正式な見積を取得し、最終的な契約判断を行うための文書です。

このように、IT調達では「情報収集 → 提案依頼 → 見積依頼 → 契約締結」という流れを段階的に進めることで、技術的な妥当性と経済的な合理性を両立させることができます。各段階を明確に区分することで、調達の透明性を確保し、ベンダー間の公平な競争を促す効果もあります。

RFI(Request for Information)とは

RFIの概要

RFI(Request for Information/情報提供依頼書)は、企業が新たにITシステムを構築したり、既存システムを更改したりする際に、複数のベンダーへ情報提供を求めるための文書です。

要件がまだ明確に定まっていない初期段階で使用され、市場にどのような技術や製品、サービスがあるのかを把握することを目的としています。

RFIは契約や見積を求める文書ではなく、調達活動の出発点となる情報収集のための依頼書です。この段階で得られた情報をもとに、企業は次の段階であるRFP(提案依頼書)の作成や候補ベンダーの絞り込みを行います。

RFIを使用するフェーズ

企業がRFIを活用するのは、以下のような状況です。

- 新システム導入や既存システム刷新を検討しているが、どのような技術的選択肢があるか把握できていない段階

- クラウド型とオンプレミス型、パッケージ導入とスクラッチ開発など、複数の方式を比較したいとき

- 各ベンダーの得意分野やサポート体制、対応範囲を把握したいとき

このフェーズでは、企業側の目的が「どの方向性が最適かを見極めること」であるため、要件定義や価格交渉はまだ行いません。

RFIに盛り込まれる主な内容

RFIには、次のような項目が一般的に含まれます。

- 企業や組織の概要、およびシステム導入の背景

- 現在抱えている課題と、導入によって実現したい目的

- ベンダーに提供を求める情報(技術的特徴、製品構成、導入実績、サポート体制 など)

- 概算コストや導入スケジュールの目安

- 回答方法、提出期限、NDA(秘密保持契約)の有無などの運用ルール

このように、RFIは発注側の状況を説明するとともに、ベンダーが自社の技術やサービスを紹介しやすくするための指針を示す役割を持っています。

RFIの意義と効果

RFIを適切に実施することで、企業は市場動向や技術トレンドを把握し、以降のRFP作成時に要件を明確化できます。また、ベンダー候補のスクリーニングにも活用でき、調達プロセス全体の効率化と透明性の向上につながります。

特に公共調達や大規模なシステム刷新プロジェクトでは、RFIを行うことでベンダー選定が属人的にならず、公平な判断材料を得ることができる点が評価されています。

このように、RFIは「どんな技術があり、どんな企業が支援できるか」を把握するための最初のステップであり、後続のRFP(提案依頼)やRFQ(見積依頼)の基礎を築く重要な工程といえます。

RFP(Request for Proposal)とは

RFPの概要

RFP(Request for Proposal/提案依頼書)とは、企業がITシステムの導入や業務委託を行うにあたって、発注先候補のベンダーに対して具体的な提案を求める文書です。

この文書では、発注者が求める機能・性能・品質、想定スケジュール、予算などを明確に示し、ベンダー側から複数の提案を受けて比較・評価するための基盤を作ります。

RFPを使用するフェーズ

発注者がRFPを発出する典型的なフェーズは以下の通りです。

- 「どの技術/サービスを使うか」など方向性が定まり、比較対象となるベンダーを複数選定できる段階。RFI(情報提供依頼)で収集した情報を基に、要件がある程度固まっている状態で使用されます。

- ベンダーから「自社ならこう実現できます」という提案を受け、比較検討を行うことで、発注先を最終決定する直前の段階。

この段階では、発注者側が「何を」「いくら」「いつまでに」という要求を整理しておくことが重要です。

RFPに盛り込まれる主な内容

RFP文書に典型的に含まれる記載項目は以下の通りです。

- 発注者企業・組織の概要、事業背景、システム導入・刷新の目的・方針。

- 現状の業務・システムの課題、導入・刷新後の期待効果。

- 提案を求める対象の範囲(機能要件・非機能要件)、技術的条件、運用・保守体制。

- 予算、納期・スケジュール、契約形態などの条件。

- 提案書の提出方法・期限、評価基準・選定プロセスなどの手続き要領。

RFPの意義と注意点

RFPを適切に作成・運用することで、発注者側とベンダー側との認識のズレを減らし、要求仕様の曖昧さによるトラブルを防ぐことができます。

一方で、RFPの記載が不十分であると、提案内容にばらつきが生じ、比較困難になったり、契約後にコスト超過・納期遅延・品質低下というリスクを招いたりします。

例えば、「機能はこうすればいい」「予算は〇〇円」などの明示が不足していると、ベンダーが想定外のスコープを提案したり、後から仕様変更が頻発したりする可能性があります。

RFQ(Request for Quotation)とは

RFQの概要

RFQ(Request for Quotation/見積依頼書)は、企業がシステム開発やサービス導入を正式に発注する前に、最終候補となるベンダーに対して価格や条件の見積を求める文書です。RFI(情報提供依頼)やRFP(提案依頼)を経て、要件が明確化した後の段階で使用されます。目的は、提案内容を実現するために必要な費用・納期・契約条件を確定し、最終的な発注判断を行うことにあります。

RFQは、発注側・受注側の双方が「どの範囲をいくらで実施するか」を明確にするための重要な文書です。この段階ではすでに技術的な検討はほぼ終了しており、最もコストパフォーマンスの高いベンダーを選定するための比較資料として扱われます。

RFQを使用するフェーズ

企業がRFQを発行するのは、RFPによる提案評価を終え、発注候補を複数に絞り込んだ段階です。

たとえば、RFPで得た複数の提案のうち、要件を満たしている上位数社に対してRFQを送付し、最終的な価格や契約条件を比較して選定を行います。

このフェーズでは、すでに調達対象の範囲と仕様が明確になっているため、ベンダーに求めるのは技術的な提案ではなく、金額・納期・支払条件などの具体的な数値情報です。

RFQの結果をもとに、企業は総合的なコスト見通しを立て、予算との整合性を確認したうえで契約締結に進みます。

RFQに盛り込まれる主な内容

RFQ文書には、一般的に以下の項目が含まれます。

- 発注対象の明細(ハードウェア・ソフトウェア・サービスなどの具体的な項目)

- 数量、単価、合計金額の算出方法

- 納期、支払条件、契約期間などの条件

- 保守・サポート費用やライセンス費用などの継続コスト

- 見積提出期限と有効期限

- 契約形態(請負契約、準委任契約など)の明示

これらの情報を明確に記載することで、ベンダー間での比較基準を統一し、「同一条件での見積比較(apples to apples)」を実現できます。

RFQの意義と効果

RFQは、価格交渉や契約条件の調整を円滑に進めるための基礎資料として機能します。

また、見積結果を文書として残すことで、調達プロセスの透明性・説明責任を確保でき、特に公共機関や大規模企業では必須の手続きとされています。

一方で、RFQの内容が不十分だと、ベンダーごとに見積の前提が異なり、比較が困難になることがあります。そのため、RFPで示した要件を正確に反映し、見積条件を明確化することが成功の鍵となります。

このように、RFQはRFI・RFPに続く調達プロセスの最終段階として、コスト面から最適なベンダーを選定するための重要な文書です。

調達プロセス全体を通じて、RFIで「市場を知り」、RFPで「提案を比較し」、RFQで「条件を確定する」という流れを踏むことで、企業は合理的かつ公正な発注判断を行うことができます。

3つの関係を整理して理解する

RFI、RFP、RFQの3つは、それぞれが独立した文書ではなく、IT調達プロセスの中で段階的に連携する一連の流れを形成しています。これらの関係を正しく理解することで、システム導入や外部委託の全体像を把握しやすくなります。

RFI → RFP → RFQ の順に進むプロセス

IT調達の一般的な流れは、次のように進みます。

- RFI(情報提供依頼):市場やベンダーの情報を収集する段階。まだ要件が明確でないため、広く可能性を探る目的で使用されます。

- RFP(提案依頼):RFIで得た情報をもとに要件を整理し、具体的な提案を求める段階。ベンダーの技術力・実績・提案内容を比較して評価します。

- RFQ(見積依頼):最終候補のベンダーに対して価格や条件の見積を依頼する段階。契約内容を確定する前の最終調整として扱われます。

この流れは、「情報収集 → 提案依頼 → 見積依頼 → 契約」という一連の意思決定プロセスを支えるものであり、各フェーズが次の段階の基礎となるように設計されています。

3つの文書の目的と役割の違い

それぞれの文書は目的が異なり、求める情報の性質も変化します。

| 区分 | 名称 | 主な目的 | 使用段階 | 内容の特徴 |

|---|---|---|---|---|

| RFI | 情報提供依頼書 | 市場調査・候補選定 | 初期段階 | ベンダーや製品の一般情報を収集する |

| RFP | 提案依頼書 | 提案内容の比較・選定 | 中盤 | 要件を提示し、具体的な提案を求める |

| RFQ | 見積依頼書 | 価格・条件の確定 | 最終段階 | 金額・納期・契約条件を比較検討する |

このように、RFIは「広く調べる」、RFPは「具体的に検討する」、RFQは「最終的に確定する」という役割を持ちます。

3つを理解する意義

RFI、RFP、RFQを段階的に使い分けることで、調達の透明性と効率性を高めることができます。

- 透明性の確保:全てのベンダーに同じ条件で情報提供や提案を依頼することで、公平な評価が可能になります。

- リスクの低減:初期段階で情報を収集し、段階的に要件を明確化することで、後工程での手戻りやコスト超過を防げます。

- 品質の向上:適切な提案を比較し、最適なベンダーを選ぶことで、期待する成果を得やすくなります。

このように、RFI・RFP・RFQはそれぞれが目的を持って連動し、「検討 → 提案 → 契約」という合理的なプロセスを形成しています。3つの関係を理解しておくことは、IT調達だけでなく、あらゆる外部委託やプロジェクトマネジメントにおいても重要な基礎知識となります。

おわりに

RFI(情報提供依頼書)、RFP(提案依頼書)、RFQ(見積依頼書)は、ITシステムの導入や業務委託を進めるうえで欠かせない3つの文書です。これらはそれぞれ独立したものではなく、情報収集 → 提案依頼 → 見積依頼 → 契約という流れの中で段階的に活用されます。

RFIは市場やベンダーの情報を収集し、導入方針を検討するための出発点です。RFPは、具体的な要件を示して複数のベンダーから提案を受け、最適な候補を比較検討するための文書です。そしてRFQは、価格や契約条件を明確にし、最終的な発注判断を行うための文書として位置づけられます。

このように段階を踏んで進めることで、企業は技術的・経済的なリスクを抑えつつ、より精度の高い調達判断を行うことができます。また、調達プロセスを文書化して進めることにより、社内外に対して透明性と説明責任を果たすことも可能になります。

ITシステムの導入は単なる技術選定ではなく、企業戦略や業務改革にも深く関わる取り組みです。RFI・RFP・RFQの目的と関係を理解しておくことは、将来的にシステム開発やプロジェクトマネジメントに関わる際にも必ず役立ちます。

参考文献

- 〖項目サンプルあり〗RFI(情報提供依頼書)とは?目的やメリット、RFPとの違いを分かりやすく解説! – IT調達ナビ

https://gptech.jp/articles/system-rfi-beginner/ - 〖初心者編〗RFPとは?RFP作成のメリットや注意点、RFIやRFQなど分かりやすく解説! – IT調達ナビ

https://gptech.jp/articles/system-rfp-rfi-beginner/